Parution des numéros 455 et 456 du Bulletin célinien

N°455:

Sommaire :

Hommage à Robert Le Vigan [1972 – 2022]

Hommage à Robert Le Vigan [1972 – 2022]

Le Vigan à Montmartre

Rencontre avec Le Vigan (1939)

Une amitié épistolaire

Propos d’exil

Le procès de Le Vigan

À Fresnes

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parution des numéros 455 et 456 du Bulletin célinien

N°455:

Sommaire :

Hommage à Robert Le Vigan [1972 – 2022]

Hommage à Robert Le Vigan [1972 – 2022]

Le Vigan à Montmartre

Rencontre avec Le Vigan (1939)

Une amitié épistolaire

Propos d’exil

Le procès de Le Vigan

À Fresnes

Les historiens, qui n’aiment guère Céline, sont rarement d’accord entre eux. « Céline a été un collaborateur enthousiaste de l’Allemagne nazie », déclare Pierre-André Taguieff¹. Ce n’est pas l’avis de Pascal Ory qui évoque « une collaboration hypocondriaque »². Divergence aussi quant au jugement du 21 février 1950 : « Le jugement qui le sanctionne est d’une sévérité extrême », constate Anne Simonin³. Pas du tout, affirme sa consœur Odile Roynette observant que « le verdict de la Cour de Justice s’avéra indulgent »4. À cet égard, elle commet une erreur dans le livre qu’elle lui a consacré : Céline a été uniquement condamné au titre de l’article 83-4 du Code pénal (pour “actes de nature à nuire à la défense nationale”), et non du fait de ses prises de position antisémites (p. 177). La même cite Drieu la Rochelle et Brasillach, « anciens combattants de la Grande Guerre, comme Céline » (p. 243). Apprenons lui que Brasillach avait cinq ans en 1914 et que son père mourut au combat. Il est assez étonnant que ces historiennes, rigoureuses l’une et l’autre, commettent de telles erreurs. Ainsi, Simonin affirme avec force que la seule fois où Céline utilise une note infrapaginale, c’est dans Les Beaux draps. Or il recourt à ce procédé dans Semmelweis [1936, éd., p. 89] et dans L’École des cadavres. (p. 35). Les allégations erronées sont une chose, les commentaires où perce de manière constante le dénigrement en sont une autre. À propos de la guerre de Louis Destouches, Roynette évoque des « actes prétendument héroïques » et dresse, au fil des pages, le portrait d’un homme humainement peu fréquentable, affabulateur médiocre et calculateur. Il s’agit surtout de tenter de démontrer que sa blessure n’était pas si grave et que Destouches aurait logiquement dû retourner au combat au lieu de « s’embusquer » à Londres. Simonin renchérit et évoque « une médaille [militaire] que Céline a obtenue sans qu’on sache comment [sic]. »5 Et de faire l’amalgame entre Louis Destouches et le narrateur de Guerre pour mieux discréditer le premier. Bien entendu, elle est hostile à la réédition des pamphlets, ne comprenant pas cette « insistance à revisiter la bibliothèque antisémite française. » Or ce corpus est abondamment commenté ici et là : ne serait-il pas utile qu’il soit autant accessible que les explications le concernant ? On s’étonne qu’un historien ne veuille résoudre ce paradoxe. On peut aussi se demander si celui-ci est dans son rôle lorsqu’il adopte de manière constante une rhétorique moralisatrice même quand la conduite de Louis Destouches est exempte de tout reproche, comme ce fut assurément le cas en 1914. Pas que les historiens. Ainsi, un lecteur de L’Express, domicilié à Courbevoie (!), déplore que, dans un article consacré à Guerre, il ne soit pas rappelé que Céline « fut aussi collaborationniste, antisémite et frappé d’indignité nationale »6. Ce lecteur est-il également déçu lorsqu’un article sur Aragon ne rappelle pas ses turpitudes staliniennes ? Étant entendu que les dévoiements de l’un n’excusent pas ceux de l’autre.

N°456

Sommaire :

Entretien avec Frédéric Hardouin –

Entretien avec Frédéric Hardouin –

Deux points de vue inattendus sur Guerre –

Le cas Thibaudat –

Yvon Morandat –

Héritage –

Les Hussards, suite et fin –

“Martynabe” persiste mais ne convainc pas.

Au départ, il s’agit d’une thèse de doctorat : “Le style réactionnaire : positions de la droite littéraire française sur la langue et le style au XXe siècle ». Ayant à y revenir afin de l’adapter pour l’édition, son auteur ne cache pas que cela lui a procuré « un sentiment nauséeux » [sic]¹. Une plongée dans l’œuvre de Bernanos, Marcel Aymé, Paul Morand, Antoine Blondin, Jacques Laurent, pour ne citer qu’eux, est-elle de nature à susciter cette réaction répulsive ? Pour ce jeune universitaire qui traque les menées de la Réaction dans les lettres, c’est assurément le cas. Et lorsqu’un bas-bleu lui demande si prendre du plaisir à lire Céline fait d’elle une réactionnaire qui s’ignore, il recommande « de lire du Sartre pour se laver un peu l’esprit »². C’est que pour ce jeune universitaire, animateur d’un séminaire “Lectures de Marx”, il s’agit de combattre l’idée selon laquelle les réactionnaires sont de grands stylistes irréprochables. Ce livre rappelle irrésistiblement celui de l’inénarrable Daniel Lindenberg qui, dans son Rappel à l’ordre : enquête sur les nouveaux réactionnaires (2002) fustigeait déjà Houellebecq mais aussi Philippe Muray. Si Berthelier ne lui accorde pas un chapitre entier, il consacre tout de même quelques pages à Céline, histoire de tancer au passage ses « idées exterminatrices ». Peu importe que les exégètes céliniens les moins complaisants à son égard, tels Godard ou Tettamanzi, répètent à l’envi qu’il n’y a pas chez lui d’appel au meurtre des juifs.

Berthelier maîtrise manifestement mal ce sujet. Si l’on trouve des tropismes réactionnaires chez Céline, il ne peut de toute évidence être réduit à ça. La Réaction étant ce qui s’oppose au progrès social, cela cadre mal avec les réformes proposées, par exemple, dans Les Beaux draps. En réalité, vouloir enfermer Céline dans un carcan (conservateur, fasciste ou anarchiste) s’avère une impasse. Il apparaît davantage comme un hapax que comme un échantillon représentatif des écrivains de droite. Précisément en raison du style. Dans sa Poétique de Céline, Henri Godard affirme que son écriture est à contre-courant de son idéologie, le plaisir que procure au lecteur le style célinien ayant un pouvoir libérateur. Lequel serait en opposition avec un fascisme de l’ordre réprimant les instincts³. Ce qu’avait contesté, on s’en souvient, Marie-Christine Bellosta qui estime au contraire que son style est en phase avec cette idéologie dans la mesure où elle se présente précisément comme un triomphe de l’instinctif sur l’intellectualité4. Il est exact que la droite révolutionnaire a souvent utilisé les ressources de la verve populaire. Mais est-ce typiquement “fasciste” ? On retrouve des procédés analogues chez Hébert, le créateur du Père Duchesne. Rendant compte du livre de Berthelier, un critique en arrive même à se demander s’il faut considérer le lyrisme célinien comme le véhicule de son fascisme (!)5. Tout cela est grotesque. Sur son site internet, l’auteur clame que son livre mérite d’être acheté. On n’est jamais mieux servi que par soi-même.

• Vincent BERTHELIER, Le style réactionnaire (De Maurras à Houellebecq), Éditions Amsterdam, 2022, 385 p. (22 €)

19:02 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, bulletin célinien, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

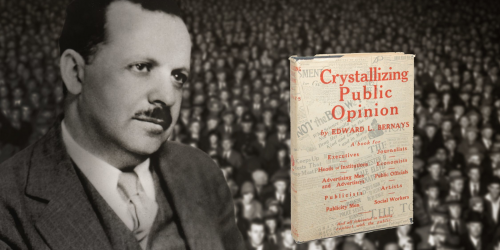

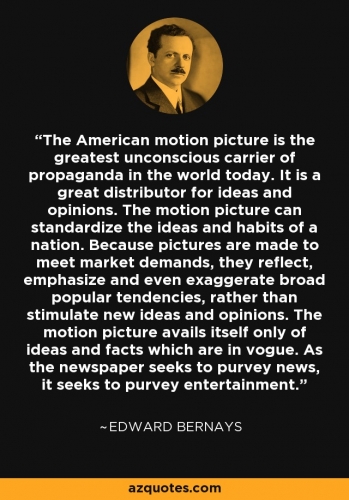

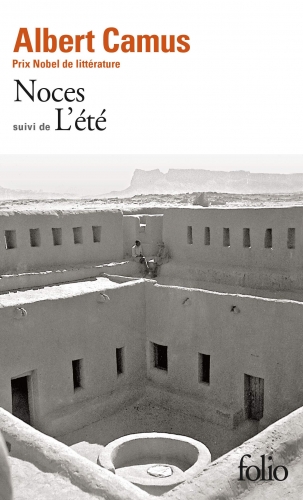

Edward Bernays et Louis-Ferdinand Céline face au conditionnement moderne

par Nicolas Bonnal

Avant d’étudier Bernays, on rappellera Céline. Apparemment, tout les oppose, mais sur l’essentiel ils sont d’accord : le monde moderne nous conditionne !

« Nous disions qu'au départ, tout article à "standardiser": vedette, écrivain, musicien, politicien, soutien-gorge, cosmétique, purgatif, doit être essentiellement, avant tout, typiquement médiocre. Condition absolue. Pour s'imposer au goût, à l'admiration des foules les plus abruties, des spectateurs, des électeurs les plus mélasseux, des plus stupides avaleurs de sornettes, des plus cons jobardeurs frénétiques du Progrès, l'article à lancer doit être encore plus con, plus méprisable qu'eux tous à la fois. »

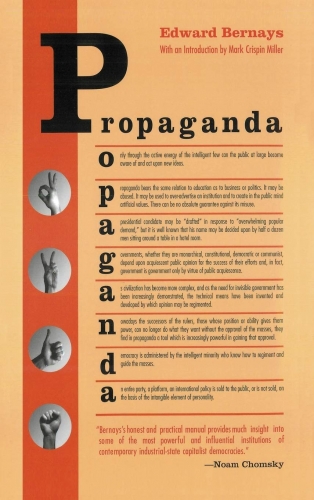

Bernays… C’est un des personnages les plus importants de l’histoire moderne, et on ne lui a pas suffisamment rendu hommage ! Il est le premier à avoir théorisé l’ingénierie du consensus et la définition du despotisme éclairé. Reprenons Normand Baillargeon :

Edouard Bernays est un expert en contrôle mental et en conditionnement de masse. C’est un neveu viennois de Freud, et comme son oncle un lecteur de Gustave Le Bon. Il émigre aux États-Unis, sans se préoccuper de ce qui va se passer à Vienne... Journaliste (dont le seul vrai rôle est de créer une opinion, de l’in-former au sens littéral), il travaille avec le président Wilson au Committee on Public Information, au cours de la première Guerre Mondiale. Dans les années Vingt, il applique à la marchandise et à la politique les leçons de la guerre et du conditionnement de masse ; c’est l’époque du spectaculaire diffus, comme dit Debord. A la fin de cette fascinante et marrante décennie, qui voit se conforter la société de consommation, le KKK en Amérique, le fascisme et le bolchévisme en Europe, le surréalisme et le radicalisme en France, qui voit progresser la radio, la presse illustrée et le cinéma, Bernays publie un très bon livre intitulé Propagande (la première congrégation de propagande vient de l’Eglise catholique, créée par Grégoire XV en 1622) où le plus normalement et le plus cyniquement du monde il dévoile ce qu’est la démocratie américaine moderne : un simple système de contrôle des foules à l’aide de moyens perfectionnés et primaires à la fois ; et une oligarchie, une cryptocratie plutôt où le sort de beaucoup d’hommes, pour prendre une formule célèbre, dépend d’un tout petit nombre de technocrates et de faiseurs d’opinion. C’est Bernays qui a imposé la cigarette en public pour les femmes ou le bacon and eggsau petit déjeuner par exemple : dix ans plus tard les hygiénistes nazis, aussi forts que lui en propagande (et pour cause, ils le lisaient) interdisent aux femmes de fumer pour raisons de santé. Au cours de la seconde guerre mondiale il travaille avec une autre cheville ouvrière d’importance, Walter Lippmann.

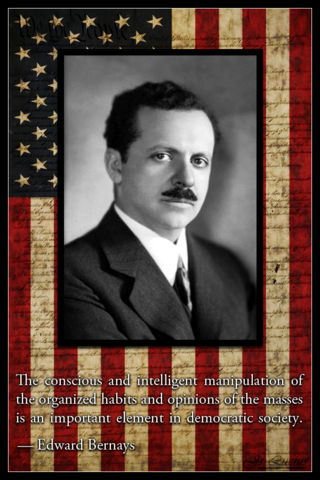

Avec un certain culot Bernays dévoile les arcanes de notre société de consommation. Elle est conduite par une poignée de dominants, de gouvernants invisibles. Rétrospectivement on trouve cette confession un rien provocante et –surtout – imprudente. A moins qu’il ne s’agît à l’époque pour ce fournisseur de services d’épater son innocente clientèle américaine ?

“Oui, des dirigeants invisibles contrôlent les destinées de millions d'êtres humains. Généralement, on ne réalise pas à quel point les déclarations et les actions de ceux qui occupent le devant de la scène leur sont dictées par d'habiles personnages agissant en coulisse.”

Bernays reprend l’image fameuse de Disraeli dans Coningsby: l’homme-manipulateur derrière la scène. C’est l’image du parrain, en fait un politicien, l’homme tireur de ficelles dont l’expert russe Ostrogorski a donné les détails et les recettes dans son classique sur les partis politiques publié en 1898, et qui est pour nous supérieur aux Pareto-Roberto Michels. Nous sommes dans une société technique, dominés par la machine (Cochin a récupéré aussi l’expression d’Ostrogorski) et les tireurs de ficelles, ou wire-pullers (souvenez-vous de l’affiche du Parrain, avec son montreur de marionnettes) ; ces hommes sont plus malins que nous, Bernays en conclut qu’il faut accepter leur pouvoir. La société sera ainsi plus smooth. On traduit ?

Comme je l’ai dit, Bernays écrit simplement et cyniquement. On continue donc:

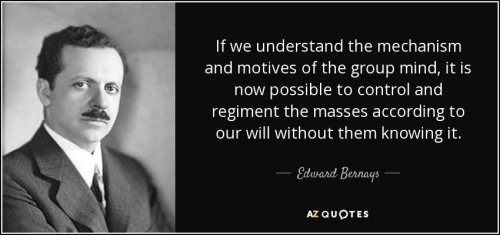

“Les techniques servant à enrégimenter l'opinion ont été inventées puis développées au fur et à mesure que la civilisation gagnait en complexité et que la nécessité du gouvernement invisible devenait de plus en plus évidente.”

La complexité suppose des élites techniques, les managers dont parle Burnham dans un autre classique célèbre (l’ère des managers, préfacé en France par Léon Blum en 1946). Il faut enrégimenter l’opinion, comme au cours de la première guerre mondiale, qui n’aura servi qu’à cela : devenir communiste, anticommuniste, nihiliste, consommateur ; comme on sait le nazisme sera autre chose, d’hypermoderne, subtil et fascinant, avec sa conquête spatiale et son techno-charisme – modèle du rock moderne (lisez ma damnation des stars).

L’ère des masses est aussi très bien décrite – mais pas comprise – par Ortega Y Gasset (il résume tout dans sa phrase célèbre ; « les terrasses des cafés sont pleines de consommateurs »…). Et cette expression, ère des masses, traduit tristement une standardisation des hommes qui acceptent humblement de se soumettre et de devenir inertes (Tocqueville, Ostrogorski, Cochin aussi décrivaient ce phénomène).

“Nous acceptons que nos dirigeants et les organes de presse dont ils se servent pour toucher le grand public nous désignent les questions dites d'intérêt général ; nous acceptons qu'un guide moral, un pasteur, par exemple, ou un essayiste ou simplement une opinion répandue nous prescrivent un code de conduite social standardisé auquel, la plupart du temps, nous nous conformons.”

Pour Bernays bien sûr on est inerte quand on résiste au système oppressant et progressiste (le social-corporatisme dénoncé dans les années 80 par Minc & co).

La standardisation décrite à cette époque par Sinclair Lewis dans son fameux Babbitt touche tous les détails de la vie quotidienne : Babbitt semble un robot humain plus qu’un chrétien (il fait son Church-shopping à l’américaine d’ailleurs), elle est remarquablement rendue dans le cinéma comique de l’époque, ou tout est mécanique, y compris les gags. Bergson a bien parlé de ce mécanisme plaqué sur du vivant. Il est favorisé par le progrès de la technique :

« Il y a cinquante ans, l'instrument par excellence de la propagande était le rassemblement public. À l'heure actuelle, il n'attire guère qu'une poignée de gens, à moins que le programme ne comporte des attractions extraordinaires. L'automobile incite nos compatriotes à sortir de chez eux, la radio les y retient, les deux ou trois éditions successives des quotidiens leur livrent les nouvelles au bureau, dans le métro, et surtout ils sont las des rassemblements bruyants. »

La capture de l’esprit humain est l’objectif du manipulateur d’opinion, du spécialiste en contrôle mental, cet héritier du magicien d’Oz.

“La société consent à ce que son choix se réduise aux idées et aux objets portés à son attention par la propagande de toute sorte. Un effort immense s'exerce donc en permanence pour capter les esprits en faveur d'une politique, d'un produit ou d'une idée.”

Concernant la première guerre mondiale, Bernays “révise” simplement l’Histoire en confiant que la croisade des démocraties contre l’Allemagne s’est fondée sur d’habituels clichés et mensonges ! Il a d’autant moins de complexes que c’est lui qui a mis cette propagande au point…

“Parallèlement, les manipulateurs de l'esprit patriotique utilisaient les clichés mentaux et les ressorts classiques de l'émotion pour provoquer des réactions collectives contre les atrocités alléguées, dresser les masses contre la terreur et la tyrannie de l'ennemi. Il était donc tout naturel qu'une fois la guerre terminée, les gens intelligents s'interrogent sur la possibilité d'appliquer une technique similaire aux problèmes du temps de paix.”

On n'a jamais vu un cynisme pareil. Machiavel est un enfant de chœur. La standardisation s’applique bien sûr à la politique. Il ne faut pas là non plus trop compliquer les choses, écrit Bernays. On a trois poudres à lessive pour laver le linge, qui toutes appartiennent à Procter & Gamble (les producteurs de soap séries à la TV) ou à Unilever ; et bien on aura deux ou trois partis politiques, et deux ou trois programmes simplifiés !

Bernays reprend également l’expression demachinede Moïse Ostrogorski (voir notre étude sur ce chercheur russe, qui disséqua et désossa l'enfer politique américain), qui décrit l’impeccable appareil politique d’un gros boss. La machine existe déjà chez le baroque Gracian. Ce qui est intéressant c’est de constater que la mécanique politique – celle qui a intéressé Cochin - vient d’avant la révolution industrielle. Le mot industrie désigne alors l’art du chat botté de Perrault, celui de tromper, d’enchanter – et de tuer ; l’élite des chats bottés de la politique, de la finance et de l’opinion est une élite d’experts se connaissant, souvent cooptés et pratiquant le prosélytisme. Suivons le guide :

“Il n'en est pas moins évident que les minorités intelligentes doivent, en permanence et systématiquement, nous soumettre à leur propagande. Le prosélytisme actif de ces minorités qui conjuguent l'intérêt égoïste avec l'intérêt public est le ressort du progrès et du développement des États-Unis. Seule l'énergie déployée par quelques brillants cerveaux peut amener la population tout entière à prendre connaissance des idées nouvelles et à les appliquer.”

Comme je l’ai dit, cette élite n’a pas besoin de prendre de gants, pas plus qu’Edouard Bernays. Il célèbre d’ailleurs son joyeux exercice de style ainsi :

“Les techniques servant à enrégimenter l'opinion ont été inventées puis développées au fur et à mesure que la civilisation gagnait en complexité et que la nécessité du gouvernement invisible devenait de plus en plus évidente.”

La démocratie a un gouvernement invisible qui nous impose malgré nous notre politique et nos choix. Si on avait su…

Après la Guerre, Bernays inspire le méphitique Tavistock Institute auquel Daniel Estulin a consacré un excellent et paranoïaque ouvrage récemment.

Mais en le relisant, car cet ouvrage est toujours à relire, je trouve ces lignes définitives sur l'organisation conspirative de la vie politique et de ses partis :

« Le gouvernement invisible a surgi presque du jour au lendemain, sous forme de partis politiques rudimentaires. Depuis, par esprit pratique et pour des raisons de simplicité, nous avons admis que les appareils des partis restreindraient le choix à deux candidats, trois ou quatre au maximum. »

Et cette conspiration était n'est-ce pas très logique, liée à l’esprit pratique et à la simplicité :

« Les électeurs américains se sont cependant vite aperçus que, faute d'organisation et de direction, la dispersion de leurs voix individuelles entre, pourquoi pas, des milliers de candidats ne pouvait que produire la confusion ».

Pour le grand Bernays il n'y a de conspiration que logique. La conspiration n'est pas conspirative, elle est indispensable. Sinon tout s'écroule. L'élite qu'il incarne, et qui œuvre d'ailleurs à l’époque de Jack London, ne peut pas ne pas être. Et elle est trop souple et trop liquide pour se culpabiliser. N'œuvre-t-elle pas à la réconciliation franco-allemande après chaque guerre qu'elle a contribué à déclencher, et que la Fed a contribué à financer au-delà des moyens de tous ?

Elle est aussi innocente que l'enfant qui vient de naître.

Un qui aura bien pourfendu Bernays sans le savoir dans ses pamphlets est Louis-Ferdinand Céline. Sur la standardisation par exemple, voici ce qu’il écrit :

« Standardisons! le monde entier! sous le signe du livre traduit! du livre à plat, bien insipide, objectif, descriptif, fièrement, pompeusement robot, radoteur, outrecuidant et nul. »

Et d’ajouter sur un ton incomparable et une méchanceté inégalable :

« le livre pour l'oubli, l'abrutissement, qui lui fait oublier tout ce qu'il est, sa vérité, sa race, ses émotions naturelles, qui lui apprend mieux encore le mépris, la honte de sa propre race, de son fond émotif, le livre pour la trahison, la destruction spirituelle de l'autochtone, l'achèvement en somme de l'œuvre bien amorcée par le film, la radio, les journaux et l'alcoolisme. »

La standardisation (j’écris satan-tardisation…) rime avec la mort (mais n’étions-nous pas morts avant, cher Ferdinand ? Vois Drumont, Toussenel même, ce bon Cochin, ce génial Villiers…). Le monde est mort, et on a pu ainsi le réifier et le commercialiser ;

« Puisque élevés dans les langues mortes ils vont naturellement au langage mort, aux histoires mortes, à plat, aux déroulages des bandelettes de momies, puisqu'ils ont perdu toute couleur, toute saveur, toute vacherie ou ton personnel, racial ou lyrique, aucun besoin de se gêner! Le public prend ce qu'on lui donne. Pourquoi ne pas submerger tout! simplement, dans un suprême effort, dans un coup de suprême culot, tout le marché français, sous un torrent de littérature étrangère? Parfaitement insipide?... »

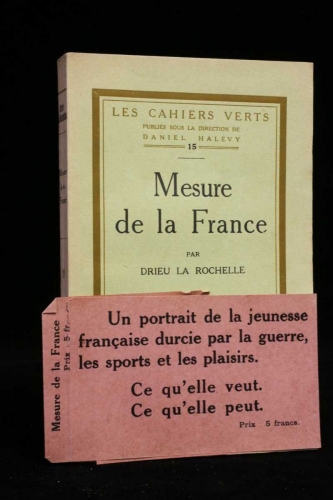

Divaguons sur ce thème de la civilisation mortelle – et sortons du Valéry pour une fois. A la même époque Drieu la Rochelle écrivait dans un beau libre préfacé par Halévy, Mesure de la France :

« Il n'y a plus de conservateurs, de libéraux, de radicaux, de socialistes. Il n'y a plus de conservateurs, parce qu'il n'y a plus rien à conserver. Religion, famille, aristocratie, toutes les anciennes incarnations du principe d'autorité, ce n'est que ruine et poudre. »

Puis Drieu enfonce plus durement le clou (avait-il déjà lu Guénon ?) :

« Tous se promènent satisfaits dans cet enfer incroyable, cette illusion énorme, cet univers de camelote qui est le monde moderne où bientôt plus une lueur spirituelle ne pénétrera. »

Le gros shopping planétaire est mis en place par la matrice américaine, qui va achever de liquider la vieille patrie prétentieuse :

« Il n'y a plus de partis dans les classes, plus de classes dans les nations, et demain il n'y aura plus de nations, plus rien qu'une immense chose inconsciente, uniforme et obscure, la civilisation mondiale, de modèle européen. »

Drieu affirme il y a cent ans que le catholicisme romain est zombie :

« Le Vatican est un musée. Nous ne savons plus bâtir de maisons, façonner un siège où nous y asseoir. A quoi bon défendre des banques, des casernes, et les Galeries Lafayette ? »

Enfin, vingt ans avant Heidegger ou Ellul, Drieu désigne la technique et l’industrie comme les vrais conspirateurs :

« Il y aura beaucoup de conférences comme celle de Gênes où les hommes essaieront de se guérir de leur mal commun : le développement pernicieux, satanique, de l'aventure industrielle. »

Revenons à Céline, qui avec ferveur et ire dépeint la faune nouvelle de l’art pour tous :

« Les grands lupanars d'arts modernes, les immenses clans hollywoodiens, toutes les sous-galères de l'art robot, ne manqueront jamais de ces saltimbanques dépravés... Le recrutement est infini. Le lecteur moyen, l'amateur rafignolesque, le snob cocktailien, le public enfin, la horde abjecte cinéphage, les abrutis-radios, les fanatiques envedettés, cet international prodigieux, glapissant, grouillement de jobards ivrognes et cocus, constitue la base piétinable à travers villes et continents, l'humus magnifique le terreau miraculeux, dans lequel les merdes publicitaires vont resplendir, séduire, ensorceler comme jamais. »

Et de conclure avec son habituelle outrance que l’époque de l’inquisition et des gladiateurs valait bien mieux :

« Jamais domestiques, jamais esclaves ne furent en vérité si totalement, intimement asservis, invertis corps et âmes, d'une façon si dévotieuse, si suppliante. Rome? En comparaison?... Mais un empire du petit bonheur! une Thélème philosophique! Le Moyen Age?... L'Inquisition?... Berquinades! Epoques libres! d'intense débraillé! d'effréné libre arbitre! le duc d'Albe? Pizarro? Cromwell? Des artistes! »

Dans son très bon livre sur Spartacus, l’écrivain juif communiste Howard Fast établit lui aussi un lien prégnant entre la décadence impériale et son Amérique ploutocratique. C’est que l’homme postmoderne et franchouillard a du souci à se faire (ce que Léon Bloy nommait sa capacité bourgeoise à avaler – surtout de la merde) :

« Plus c'est cul et creux, mieux ça porte. Le goût du commun est à ce prix. Le "bon sens" des foules c'est : toujours plus cons. L'esprit banquiste, il se finit à la puce savante, achèvement de l'art réaliste, surréaliste. Tous les partis politiques le savent bien. Ce sont tous des puciers savants. La boutonneuse Mélanie prend son coup de bite comme une reine, si 25.000 haut-parleurs hurlent à travers tous les échos, par-dessus tous les toits, soudain qu'elle est Mélanie l'incomparable... Un minimum d'originalité, mais énormément de réclame et de culot. L'être, l'étron, l'objet en cause de publicité sur lequel va se déverser la propagande massive, doit être avant tout au départ, aussi lisse, aussi insignifiant, aussi nul que possible. La peinture, le battage-publicitaire se répandra sur lui d'autant mieux qu'il sera plus soigneusement dépourvu d'aspérités, de toute originalité, que toutes ses surfaces seront absolument planes. Que rien en lui, au départ, ne peut susciter l'attention et surtout la controverse. »

Et comme s’il avait lu et digéré Bernays Céline ajoute avec le génie qui caractérise ses incomparables pamphlets :

« La publicité pour bien donner tout son effet magique, ne doit être gênée, retenue, divertie par rien. Elle doit pouvoir affirmer, sacrer, vociférer, mégaphoniser les pires sottises, n'importe quelle himalayesque, décervelante, tonitruante fantasmagorie... à propos d'automobiles, de stars, de brosses à dents, d'écrivains, de chanteuses légères, de ceintures herniaires, sans que personne ne tique... ne s'élève au parterre, la plus minuscule naïve objection. Il faut que le parterre demeure en tout temps parfaitement hypnotisé de connerie.

Le reste, tout ce qu'il ne peut absorber, pervertir, déglutir, saloper standardiser, doit disparaître. C'est le plus simple. Il le décrète. Les banques exécutent. Pour le monde robot qu'on nous prépare, il suffira de quelques articles, reproductions à l'infini, fades simulacres, cartonnages inoffensifs, romans, voitures, pommes, professeurs, généraux, vedettes, pissotières tendancieuses, le tout standard, avec énormément de tam-tam d'imposture et de snobisme La camelote universelle, en somme, bruyante, juive et infecte... »

Et de poursuivre sa belle envolée sur la standardisation :

« Le Standard en toutes choses, c'est la panacée. Plus aucune révolte à redouter des individus pré-robotiques, que nous sommes, nos meubles, romans, films, voitures, langage, l'immense majorité des populations modernes sont déjà standardisés. La civilisation moderne c'est la standardisation totale, âmes et corps. »

La violence pour finir :

« Publicité ! Que demande toute la foule moderne ? Elle demande à se mettre à genoux devant l'or et devant la merde !... Elle a le goût du faux, du bidon, de la farcie connerie, comme aucune foule n'eut jamais dans toutes les pires antiquités... Du coup, on la gave, elle en crève... Et plus nulle, plus insignifiante est l'idole choisie au départ, plus elle a de chances de triompher dans le cœur des foules... mieux la publicité s'accroche à sa nullité, pénètre, entraîne toute l'idolâtrie... Ce sont les surfaces les plus lisses qui prennent le mieux la peinture. »

Céline est incomparable quand il s’attaque à la foule, discutable quand il reprend le lemme du juif comme missionnaire du mal dans le monde moderne. Mais c’est cette folie narrative qui crée la tension géniale de son texte. De toute manière, ce n’est pas notre sujet. Et puis c’est Disraeli et c’est Bernays qui ont joué à l’homme invisible un peu trop visible. Comme dit Paul Johnson dans sa fameuse Histoire des Juifs (p. 329): “Thus Disraeli preached the innate superiority of certain races long before the social Darwinists made it fashionable, or Hitler notorious.”

Bibliographie:

Nicolas Bonnal – Littérature et conspiration (Dualpha, Amazon.fr)

Frédéric Bernays/Normand Baillargeon – Propagande

Céline – Bagatelles…

Drieu la Rochelle – Mesure de la France

Johnson (Paul) – A History of the Jews

19:57 Publié dans Littérature, Manipulations médiatiques, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward bernays, louis-ferdinand céline, céline, nicolas bonnal, propagande, manipulatiosn médiatiques, conditionnement, contrôle mental, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

16:59 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, livre, frédéric andreu |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Cinquantième anniversaire de la mort d'Henry de Montherlant

"La liberté existe toujours. Elle n'en paie que le prix".

Par Eduardo Nuñez

Source: https://www.tradicionviva.es/2022/09/22/50-aniversario-de-la-muerte-de-henry-de-montherlant/?fbclid=IwAR2pDQowh7lp6hSpFz_UsAAi2s0CmoVtjiFtOmT3mczvOR8WKlhHqNCTPrQ

Henry de Montherlant était un romancier, essayiste, dramaturge et universitaire français d'origine catalane, et l'un des meilleurs écrivains de langue française du 20ème siècle.

Il est né à Paris le 20 avril 1895. Issu d'une famille noble et aristocratique, il a été éduqué dans un élitisme influencé par Maurice Barrès et Nietzsche, et était un ardent nationaliste et sportif qui combinait les valeurs du paganisme et de la religion chrétienne.

Sa principale contribution à la littérature française est un cycle de quatre romans élégamment écrits, qui expriment des analyses intérieures. Sa renommée en tant que dramaturge repose sur ses nombreux drames historiques, dont "Malatesta" (1946), "Le Maître de Santiago" (1947) et "Port-Royal" (1954).

Montherlant a combattu pendant la Première Guerre mondiale, une expérience qu'il a retranscrite dans son roman "Songe". Se consacrant au théâtre et aux essais, il a joué plusieurs pièces à succès telles que "La reine morte" (1934) et "La Ville dont le prince est un enfant", qui a été transformée en pièce télévisée en 1997.

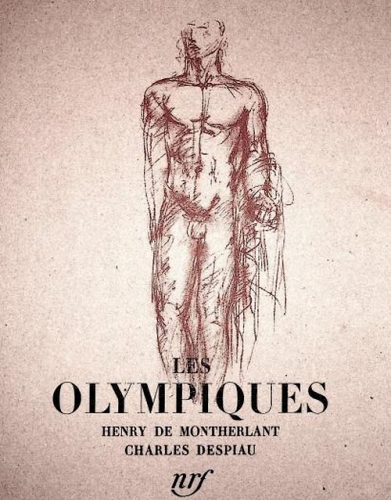

De son expérience communautaire, religieuse et amicale à l'école Sainte-Croix de Neuilly, sont nés Relève du matin (1920), La ville dont le prince est un enfant (1951) et Les garçons (1969). Mobilisé en 1916, blessé au combat et décoré, son roman autobiographique Songe (1922) est une exaltation de l'héroïsme et de la fraternité. Dans ses œuvres ultérieures, Les bestiaires (1926), Les olympiques (1924), Aux fontaines du désir (1927), La petite infante de Castille (1929), etc., on retrouve le même esprit héroïque et fraternel que pendant la guerre, jusqu'à ce que son roman Les jeunes filles (1936-1939), mélange de tyrannie possessive et de renoncement, d'intégrité et d'amoralité, déclare ouvertement sa misogynie.

À partir des années 1940, au sommet de sa maturité intellectuelle et de sa maîtrise de la langue, le théâtre occupe une place prépondérante dans sa production littéraire. De plus, la demande qu'il reçoit de la Comédie-Française d'adapter une comédie de l'âge d'or espagnol - il opte pour Reinar después de morir de Vélez de Guevara - confirme son intérêt pour les thèmes hispaniques, qui avait commencé avec La petite infante de Castille: La reine morte (1942), Malatesta (1946), Le maître de Santiago (1947), Port-Royal (1954), Don Juan (1958), Le cardinal d'Espagne (1960), etc. Ses œuvres reflètent sa noble éthique d'inspiration romaine, à mi-chemin entre le stoïcisme et le jansénisme, toujours à la recherche d'une esthétique virile et impériale.

La présence de son œuvre en Espagne commence avec la publication de Las olímpicas (1925), dans une version de Manuel Abril, collaborateur de La Ilustración Española y Americana, avec un prologue d'Antonio Marichalar, et avec Los bestiarios (M., Biblioteca Nueva, 1926), une traduction, ou plutôt une "restitution culturelle", de Pedro Salinas, rééditée en 1979 (M., Alianza). Le roman décrit le monde de la tauromachie et incorpore sa propre terminologie ainsi que des termes dialectaux et d'argot du sud que le traducteur non seulement transcrit, mais explique relativement souvent et tout aussi inutilement. S'il est vrai que la traduction de l'œuvre de Montherlant a commencé dans le premier tiers du 20ème siècle et s'est poursuivie dans les années 1950 avec la parution dans Revista de Occidente (1950) d'un volume de pièces (El maestre de Santiago, Hijo de nadie, Malatesta, La reina muerta et Mañana amanecerá), traduites par Mauricio Torra-Balarí et Fernando Vela, on ne peut pas dire qu'elle ait eu une quelconque influence littéraire, bien que sa figure et son œuvre aient suscité un certain intérêt. Il convient toutefois de mentionner l'attention portée à l'auteur par des publications culturelles de premier plan, telles que la Revista de Occidente et Ínsula, qui ont publié plusieurs articles critiques sur Montherlant, son œuvre et certaines de ses traductions en espagnol.

Les pièces de théâtre transposant des figures emblématiques et des moments exceptionnels de l'Espagne du 16ème siècle ont bénéficié d'une attention particulière en tant que traductions : La reina muerta, dans une "version espagnole" de Fernando Díaz-Plaja (San Sebastián, Alfil, 1959 ; rééd. B., Círculo de Lectores, 1973), El cardenal de España (M., Aguilar, 1962), traduit par le dramaturge Joaquín López Rubio. Ces versions alternaient avec les premières de pièces telles que La ciudad en la que reina un niño (1973) et La reina muerta (1995). Il en va de même pour les récits à caractère nostalgique, libertaire ou anarchique : M.ª Luisa Gefaell a traduit, avec succès éditorial (1974, 3e éd.), El caos y la noche (B. Noguer, 1964), et Josep Palàcios a traduit l'œuvre en catalan, El caos i la nit (B., Proa, 1965). Il existe une édition de Mi jefe es un asesino (B., Noguer, 1972), traduit par Ana Inés Bonnín, de La rosa de arena (B., Seix Barral, 1975), traduit par José Escué, et une autre de Las olímpicas (Círculo de Lectores, 1979), traduit par Carlos Manzano. Dans les années 80, de nouvelles versions de certaines œuvres déjà publiées - Las olímpicas de Jorge de Lorbar (B., Nuevo Arte Thor, 1983) - ont été publiées à nouveau, ou traduites pour la première fois : Don Juan et Hijo de nadie de Mauro Armiño (M., Cátedra, 1989).

Membre de l'Académie française depuis 1960, Henry de Montherlant est l'un des grands écrivains de la littérature française contemporaine. Son œuvre prolifique nous montre un culte païen de l'action et de l'audace. "Les Olympiques" - l'œuvre préférée de Montherlant - fait l'éloge du sport, de la volonté et de la camaraderie. C'est un hymne à la jeunesse et à l'effort, dont la lecture reste toujours actuelle et jeune.

Montherlant s'est suicidé à l'âge de 77 ans le 21 septembre 1972 car, pour lui, "il s'agit moins d'avoir une vie que d'avoir une vie supérieure".

Eduardo Núñez

23:25 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, henry de montherlant, montherlant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 454 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

L’épigraphe de Voyage au bout de la nuit (Le chant de la Bérézina)

Entretien avec Jean Guenot (5e et dernière partie)

Guerre, antérieur à Voyage ?

Jean-Pierre Maxence, critique de Céline.

Thibaudat a lâché le morceau cet été : le détenteur des fameux inédits n’était autre qu’Yvon Morandat (1913-1972), celui que Céline appelle comiquement « mon occupant » puisqu’il emménage dans son appartement, réquisitionné par la Résistance, à la Libération. Ailleurs il évoque « celui qui occupe [s]on lit à Montmartre ». On savait que ce résistant, gaulliste de la première heure, avait placé le mobilier de Céline dans un garde-meuble. Et que celui-ci avait refusé de le récupérer contre le paiement des frais de gardiennage. On savait aussi que l’écrivain n’avait pas tenu à recouvrer ces manuscrits qui n’avaient, disait-il, aucun intérêt pour lui ¹. Ce qui ne l’empêcha pas de se poser en victime de Morandat. Mais se souvenait-il de tout ce qu’il avait laissé ? On ignorait par ailleurs que le nouveau locataire détenait aussi, dans une malle, des documents personnels de Céline dont des lettres, photographies et autres archives privées. C’est l’une des filles du résistant qui, via un ami de la compagne de Thibaudat, lui a remis le tout à l’aube des années 80. Il a donc détenu ces inédits pendant quarante ans. Il ne s’agissait en aucun cas de les remettre à Lucette Destouches car c’était « s’exposer à voir des documents gênants pour Céline disparaître ou être interdits de publication. » Il importait aussi de ne pas faire de cadeau à celle qui « avait déployé beaucoup d’efforts pour tenter de gommer l’ignominie antisémite de son époux » [sic]. On comprend aussi qu’il ne fallait pas entacher la mémoire de Morandat que de mauvais esprits eussent pu accuser de recel puisqu’il conserva par-devers lui, outre les manuscrits (que Céline déclina), des documents privés qu’il aurait pu lui remettre en mains propres lorsqu’il le rencontra, au domicile de Pierre Monnier, au début des années cinquante. Quid d’Oscar Rosembly ? C’est de toute évidence lui qui, en août 1944, subtilisa le manuscrit complet de Casse-pipe (plus de 800 pages, selon Céline), la version cédée par Morandat étant, elle, très lacunaire ².

Que sont devenus les manuscrits dérobés par Rosembly (car il y aurait aussi la version finale de La volonté du roi Krogold) ? Les ayants droit comptent-ils s’adresser au petit-fils de Rosembly, journaliste à Marseille, afin de savoir ce qu’il en est ? Guère d’espoir de ce côté puisqu’on se souvient qu’il tomba des nues lorsqu’il apprit, l’été précédent, les “exploits” de son grand-père. Comme on le voit, bien des zones d’ombre subsistent et, avec Céline, on n’est pas au bout de nos surprises. Toutes ces péripéties sont d’ailleurs très céliniennes. De même le fait que cette histoire suscite tant de commentaires imbéciles. Ainsi, à la suite de l’ineffable Roussin, l’ancien journaliste de Libération relève que, dans l’exposition organisée par Gallimard, la médaille militaire de Louis Destouches a été exposée sans que ne fût rappelé qu’il n’avait plus le droit de la porter par décision de justice. Cette hargne envers un auteur mort il y a 60 ans a quelque chose de fascinant…

• Jean-Pierre THIBAUDAT, « Céline, le trésor retrouvé. La piste Morandat », Mediapart, 10 août 2022. Neuf épisodes ont été publiés au total [https://blogs.mediapart.fr]

22:30 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 453 du Bulletin célinien

Sommaire :

- Céline et Paul Mondain

- Entretien avec Jean Guenot (IV)

- Une conférence sur Céline en 1950

- Chez Lacloche à Nice, 1912

Dans la dernière “Lettre d’actualité” de la Société des Lecteurs de Céline ¹, Christian Mouquet, qui préside à ses destinées, rappelle ce propos imprudent de Pierre-André Taguieff : « Le culte célinien a eu ses Cinquante Glorieuses. Mais, depuis quelques années, il a de moins en moins d’adeptes. Nous assistons aujourd’hui à la fin d’un engouement soigneusement entretenu par divers milieux culturels, éditoriaux et académiques. » Cette affirmation péremptoire date d’il y a quatre ans. Elle est, une fois encore, démentie par les faits. Avec la parution de Guerre (120.000 exemplaires vendus), Céline fait un retour fracassant sur la scène littéraire, adoubé à la fois par la critique et le public. Et le récent colloque de la Société des Études céliniennes a été une indéniable réussite : plus de trente communications, dont la majorité émane de célinistes de la nouvelle génération. Par ailleurs, les « hors-série » consacrées à Céline connaissent un succès de vente notable, tel celui réalisé précisément par Christian Mouquet. Ainsi que la réédition (augmentée de deux nouvelles contributions) de celui qu’avait sorti Le Monde en 2014. Ce numéro est réalisé par Émile Brami, célinien patenté, et ne peut donc qu’être recommandé. On sera en revanche plus réservé quant à la manière de le vendre. Passons sur les expressions convenues (“porte-voix des idées les plus nauséabondes”, “voyage au bout de la haine”, ô mânes de L’Express de Servan-Schreiber !) pour ne retenir que cette forte déclaration : « Le Monde dresse le portrait de celui qui se décrivait comme un “infâme et répugnant saligaud” [sic] »² On a là un exemple de malhonnêteté intellectuelle de la plus belle eau.

Dans la dernière “Lettre d’actualité” de la Société des Lecteurs de Céline ¹, Christian Mouquet, qui préside à ses destinées, rappelle ce propos imprudent de Pierre-André Taguieff : « Le culte célinien a eu ses Cinquante Glorieuses. Mais, depuis quelques années, il a de moins en moins d’adeptes. Nous assistons aujourd’hui à la fin d’un engouement soigneusement entretenu par divers milieux culturels, éditoriaux et académiques. » Cette affirmation péremptoire date d’il y a quatre ans. Elle est, une fois encore, démentie par les faits. Avec la parution de Guerre (120.000 exemplaires vendus), Céline fait un retour fracassant sur la scène littéraire, adoubé à la fois par la critique et le public. Et le récent colloque de la Société des Études céliniennes a été une indéniable réussite : plus de trente communications, dont la majorité émane de célinistes de la nouvelle génération. Par ailleurs, les « hors-série » consacrées à Céline connaissent un succès de vente notable, tel celui réalisé précisément par Christian Mouquet. Ainsi que la réédition (augmentée de deux nouvelles contributions) de celui qu’avait sorti Le Monde en 2014. Ce numéro est réalisé par Émile Brami, célinien patenté, et ne peut donc qu’être recommandé. On sera en revanche plus réservé quant à la manière de le vendre. Passons sur les expressions convenues (“porte-voix des idées les plus nauséabondes”, “voyage au bout de la haine”, ô mânes de L’Express de Servan-Schreiber !) pour ne retenir que cette forte déclaration : « Le Monde dresse le portrait de celui qui se décrivait comme un “infâme et répugnant saligaud” [sic] »² On a là un exemple de malhonnêteté intellectuelle de la plus belle eau.

20:07 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Chateaubriand et la conclusion de notre histoire

Nicolas Bonnal

Un des plus importants textes du monde moderne, le premier qui nous annonce comment tout va être dévoré : civilisation chrétienne occidentale et autres, peuples, sexes, cultures, religions aussi. C’est la conclusion des Mémoires d’outre-tombe. On commence avec l’unification technique du monde :

« Quand la vapeur sera perfectionnée, quand, unie au télégraphe et aux chemins de fer, elle aura fait disparaître les distances, ce ne seront plus seulement les marchandises qui voyageront, mais encore les idées rendues à l’usage de leurs ailes. Quand les barrières fiscales et commerciales auront été abolies entre les divers Etats, comme elles le sont déjà entre les provinces d’un même Etat ; quand les différents pays en relations journalières tendront à l’unité des peuples, comment ressusciterez−vous l’ancien mode de séparation ? »

On ne réagira pas. Chateaubriand voit l’excès d’intelligence venir avec un excès de mécanique et un déclin de la force et de la liberté :

« La société, d’un autre côté, n’est pas moins menacée par l’expansion de l’intelligence qu’elle ne l’est par le développement de la nature brute. Supposez les bras condamnés au repos en raison de la multiplicité et de la variété des machines, admettez qu’un mercenaire unique et général, la matière, remplace les mercenaires de la glèbe et de la domesticité : que ferez−vous du genre humain désoccupé ? Que ferez−vous des passions oisives en même temps que l’intelligence ? La vigueur du corps s’entretient par l’occupation physique ; le labeur cessant, la force disparaît ; nous deviendrions semblables à ces nations de l’Asie, proie du premier envahisseur, et qui ne se peuvent défendre contre une main qui porte le fer. Ainsi la liberté ne se conserve que par le travail, parce que le travail produit la force : retirez la malédiction prononcée contre les fils d’Adam, et ils périront dans la servitude : In sudore vultus tui, vesceris pane. »

Le gain technique va se payer formidablement. Vient une formule superbe (l’homme moins esclave de ses sueurs que de ses pensées) :

« La malédiction divine entre donc dans le mystère de notre sort ; l’homme est moins l’esclave de ses sueurs que de ses pensées : voilà comme, après avoir fait le tour de la société, après avoir passé par les diverses civilisations, après avoir supposé des perfectionnements inconnus on se retrouve au point de départ en présence des vérités de l’Ecriture. »

Chateaubriand constate la fin de la monarchie :

« La société entière moderne, depuis que la barrière des rois français n’existe plus, quitte la monarchie. Dieu, pour hâter la dégradation du pouvoir royal, a livré les sceptres en divers pays à des rois invalides, à des petites filles au maillot ou dans les aubes de leurs noces : ce sont de pareils lions sans mâchoires, de pareilles lionnes sans ongles, de pareilles enfantelettes tétant ou fiançant, que doivent suivre des hommes faits, dans cette ère d’incrédulité. »

Il voit le basculement immoral de l’homme moderne, grosse bête anesthésiée, ou aux indignations sélectives, qui aime tout justifier et expliquer :

« Au milieu de cela, remarquez une contradiction phénoménale: l’état matériel s’améliore, le progrès intellectuel s’accroît, et les nations au lieu de profiter s’amoindrissent : d’où vient cette contradiction ?

C’est que nous avons perdu dans l’ordre moral. En tout temps il y a eu des crimes; mais ils n’étaient point commis de sang−froid, comme ils le sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment religieux. A cette heure ils ne révoltent plus, ils paraissent une conséquence de la marche du temps; si on les jugeait autrefois d’une manière différente, c’est qu’on n’était pas encore, ainsi qu’on l’ose affirmer, assez avancé dans la connaissance de l’homme; on les analyse actuellement; on les éprouve au creuset, afin de voir ce qu’on peut en tirer d’utile, comme la chimie trouve des ingrédients dans les voiries».

La corruption va devenir institutionnalisée :

« Les corruptions de l’esprit, bien autrement destructives que celles des sens, sont acceptées comme des résultats nécessaires ; elles n’appartiennent plus à quelques individus pervers, elles sont tombées dans le domaine public. »

On refuse une âme, on adore le néant et l’hébétement (Baudrillard use du même mot) :

« Tels hommes seraient humiliés qu’on leur prouvât qu’ils ont une âme, qu’au-delà de cette vie ils trouveront une autre vie ; ils croiraient manquer de fermeté et de force et de génie, s’ils ne s’élevaient au-dessus de la pusillanimité de nos pères ; ils adoptent le néant ou, si vous le voulez, le doute, comme un fait désagréable peut−être, mais comme une vérité qu’on ne saurait nier. Admirez l’hébétement de notre orgueil ! »

L’individu triomphera et la société périra :

« Voilà comment s’expliquent le dépérissement de la société et l’accroissement de l’individu. Si le sens moral se développait en raison du développement de l’intelligence, il y aurait contrepoids et l’humanité grandirait sans danger, mais il arrive tout le contraire : la perception du bien et du mal s’obscurcit à mesure que l’intelligence s’éclaire ; la conscience se rétrécit à mesure que les idées s’élargissent. Oui, la société périra : la liberté, qui pouvait sauver le monde, ne marchera pas, faute de s’appuyer à la religion ; l’ordre, qui pouvait maintenir la régularité, ne s’établira pas solidement, parce que l’anarchie des idées le combat… »

Une belle intuition est celle-ci, qui concerne…la mondialisation, qui se fera au prix entre autres de la famille :

« La folie du moment est d’arriver à l’unité des peuples et de ne faire qu’un seul homme de l’espèce entière, soit ; mais en acquérant des facultés générales, toute une série de sentiments privés ne périra−t−elle pas ? Adieu les douceurs du foyer ; adieu les charmes de la famille ; parmi tous ces êtres blancs, jaunes, noirs, réputés vos compatriotes, vous ne pourriez-vous jeter au cou d’un frère. »

Puis Chateaubriand décrit notre société nulle, plate et creuse - et surtout ubiquitaire :

« Quelle serait une société universelle qui n’aurait point de pays particulier, qui ne serait ni française, ni anglaise, ni allemande, ni espagnole, ni portugaise, ni italienne ? ni russe, ni tartare, ni turque, ni persane, ni indienne, ni chinoise, ni américaine, ou plutôt qui serait à la fois toutes ces sociétés ? Qu’en résulterait−il pour ses mœurs, ses sciences, ses arts, sa poésie ? Comment s’exprimeraient des passions ressenties à la fois à la manière des différents peuples dans les différents climats ? Comment entrerait dans le langage cette confusion de besoins et d’images produits des divers soleils qui auraient éclairé une jeunesse, une virilité et une vieillesse communes ? Et quel serait ce langage ? De la fusion des sociétés résultera−t−il un idiome universel, ou bien y aura−t−il un dialecte de transaction servant à l’usage journalier, tandis que chaque nation parlerait sa propre langue, ou bien les langues diverses seraient−elles entendues de tous ? Sous quelle règle semblable, sous quelle loi unique existerait cette société ? »

Et de conclure sur cette prison planétaire :

« Comment trouver place sur une terre agrandie par la puissance d’ubiquité, et rétrécie par les petites proportions d’un globe fouillé partout ? Il ne resterait qu’à demander à la science le moyen de changer de planète. »

Elle n’en est même pas capable…

Et Chateaubriand insiste encore – l’air va devenir irrespirable (entre le modèle chinois et le modèle américain !) – et on n’aura décidément plus qu’une envie : ne plus être là ou ne plus être carrément :

« Les modernes sectaires...pensent qu’on pourrait nous mener à l’idéale médiocrité américaine… D'autres, plus obligeants encore, et qui admettent une sorte d'élégance de civilisation, se contenteraient de nous transformer en Chinois constitutionnels, à peu près athées, vieillards éclairés et libres, assis en robes jaunes pour des siècles dans nos semis de fleurs, passant nos jours dans un confortable acquis à la multitude, ayant tout inventé, tout trouvé, végétant en paix au milieu de nos progrès accomplis, et nous mettant seulement sur un chemin de fer, comme un ballot, afin d'aller de Canton à la grande muraille deviser d'un marais à dessécher, d'un canal à creuser, avec un autre industriel du Céleste−Empire. Dans l'une ou l'autre supposition, Américain ou Chinois, je serai heureux d'être parti avant qu'une telle félicité me soit advenue ».

Sources principales :

François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, conclusion

https://www.ebooksgratuits.com/ebooksfrance/chateaubriand_memoires_outre-tombe.pdf

Nicolas Bonnal – Chroniques sur la fin de l’histoire ; Guénon, Bernanos et les gilets jaunes (Amazon.fr)

22:50 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chateaubriand, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, philosophie, philosophie de l'histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sommaire :

- Guerre vu par la presse

- Personnages & avatars dans Guerre

- Cascade ou l’Œdipe des bas-fonds.

Pour le premier numéro de sa revue, Littératures & Cie, Joseph Vebret nous gratifie de deux articles relatifs à la découverte des manuscrits de Céline. Celui signé David Alliot, « Qui a volé Louis-Ferdinand Céline ? », retrace l’étonnante histoire de ces manuscrits inédits qui firent surface l’été dernier. L’autre, « Céline en valises », est dû à Emmanuel Pierrat, conseil du receleur Thibaudat. Certes, il faut savoir gré à celui-ci d’avoir préservé ces trésors et de ne pas avoir cherché à les monnayer. Mais comment ne pas songer à Lucette qui eût été heureuse de savoir que ces manuscrits n’avaient pas disparu et dont l’exploitation commerciale l’aurait aidée à la fin de sa vie ? On pense aussi aux amis céliniens, aujourd’hui disparus, qui n’auront jamais pu lire ces textes que Thibaudat dit détenir depuis une quinzaine d’années alors même qu’il savait leur origine frauduleuse.

Pour le premier numéro de sa revue, Littératures & Cie, Joseph Vebret nous gratifie de deux articles relatifs à la découverte des manuscrits de Céline. Celui signé David Alliot, « Qui a volé Louis-Ferdinand Céline ? », retrace l’étonnante histoire de ces manuscrits inédits qui firent surface l’été dernier. L’autre, « Céline en valises », est dû à Emmanuel Pierrat, conseil du receleur Thibaudat. Certes, il faut savoir gré à celui-ci d’avoir préservé ces trésors et de ne pas avoir cherché à les monnayer. Mais comment ne pas songer à Lucette qui eût été heureuse de savoir que ces manuscrits n’avaient pas disparu et dont l’exploitation commerciale l’aurait aidée à la fin de sa vie ? On pense aussi aux amis céliniens, aujourd’hui disparus, qui n’auront jamais pu lire ces textes que Thibaudat dit détenir depuis une quinzaine d’années alors même qu’il savait leur origine frauduleuse.

Manuscrits volés, et non pas “abandonnés« , puis “confisqués” par la Résistance comme certains se plaisent à l’affirmer aujourd’hui¹. Les mêmes soulignent le piquant paradoxe du “sauvetage” des manuscrits par des résistants mais se font discrets sur la personnalité de Rosembly, se gardant bien d’indiquer qu’avant de devenir un résistant de la onzième heure (emprisonné à la Libération pour pillage d’appartements), il fut un militant actif d’un parti collaborationniste radical. Mais est-ce vraiment lui l’auteur du vol ? Et, si tel est le cas, a-t-il conservé longtemps ces manuscrits ? Ou sont-ce les (vrais) résistants, membres du futur Comité parisien de la Libération, qui se réunissaient dans l’appartement en-dessous de celui de Céline ? Ce qui n’est pas davantage rappelé, c’est que la plainte des ayants droit fut suscitée par le refus catégorique de Thibaudat de restituer ce qui ne lui appartenait pas.

Mieux : il entendait, comme l’un de ses courriels l’atteste, imposer ses conditions : 1) céder les manuscrits à l’IMEC dont il est proche (alors que la BNF, qui dispose déjà d’un important fonds Céline, a la préférence des ayants droit) ; 2) en assurer seul l’édition scientifique. Son intransigeance s’évanouit dès qu’une plainte pour recel et vol fut déposée : il s’exécuta alors sans barguigner et remit les manuscrits à l’OCBC (Office central de lutte contre le trafic des biens culturels). Pierrat affirme que si sa relation avec les ayants droit s’est rapidement dégradée, c’est parce que Véronique Chovin s’est dite effrayée à l’idée que fût révélé l’’antisémitisme de Céline (!). Sollicitée par le BC, elle s’insurge : « En aucune façon je n’ai pu exprimer une telle crainte d’autant plus que je suis résolument contre toute censure et ne chercherai jamais à cacher l’antisémitisme de Céline si de nouveaux documents venaient à apparaître. Les seuls propos que j’ai échangés avec Pierrat traitaient du vol qu’il n’a d’ailleurs jamais cherché à nier (prescrit, m’a-t-il répondu), et du recel qui n’aurait posé aucun problème si nous avions été d’accord. »

Mieux : il entendait, comme l’un de ses courriels l’atteste, imposer ses conditions : 1) céder les manuscrits à l’IMEC dont il est proche (alors que la BNF, qui dispose déjà d’un important fonds Céline, a la préférence des ayants droit) ; 2) en assurer seul l’édition scientifique. Son intransigeance s’évanouit dès qu’une plainte pour recel et vol fut déposée : il s’exécuta alors sans barguigner et remit les manuscrits à l’OCBC (Office central de lutte contre le trafic des biens culturels). Pierrat affirme que si sa relation avec les ayants droit s’est rapidement dégradée, c’est parce que Véronique Chovin s’est dite effrayée à l’idée que fût révélé l’’antisémitisme de Céline (!). Sollicitée par le BC, elle s’insurge : « En aucune façon je n’ai pu exprimer une telle crainte d’autant plus que je suis résolument contre toute censure et ne chercherai jamais à cacher l’antisémitisme de Céline si de nouveaux documents venaient à apparaître. Les seuls propos que j’ai échangés avec Pierrat traitaient du vol qu’il n’a d’ailleurs jamais cherché à nier (prescrit, m’a-t-il répondu), et du recel qui n’aurait posé aucun problème si nous avions été d’accord. »

Toute la vérité au sujet du vol et de la restitution sera-t-elle un jour révélée ? Thibaudat annonce un livre dans lequel il « promet de tout révéler »³. …Chiche !

• Littératures & Cie, n° 1, 1er semestre 2022, 218 pages.

Notes:

18:13 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, litt&érature, littérature française, lettres, lettres françaises, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Brasillach, le paria qui a vu les "sept couleurs" du cinéma

L'essai de Claudio Siniscalchi "Sans romantisme" raconte la relation entre l'écrivain et l'image

Stenio Solinas

Source: https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/brasillach-reietto-che-vide-i-sette-colori-cinema-2043998.html

J'ai commencé à lire Robert Brasillach quand j'étais encore très jeune. J'ai ensuite écrit sur lui, j'ai préfacé un de ses romans, Les sept couleurs, j'ai édité et traduit un autre, Comme le temps passe et je lui suis resté fidèle au fil des ans, comme cela se produit avec les choses de la vie que l'on chérit le plus, cette amitié, cet amour, un certain paysage, une peinture, un film... Quand on me dit qu'après tout, c'est un écrivain mineur, je laisse tomber. Que signifie "mineur" ? Par rapport à qui, par rapport à quoi ? Quel est le critère d'évaluation, le critère de jugement ?

Si l'on veut comprendre ce qu'était la France entre les deux guerres mondiales, son témoignage intellectuel reste incontournable, si l'on veut comprendre l'attraction et/ou la tentation fasciste dans les démocraties à l'heure du totalitarisme, également. Quant au narrateur, rares sont ceux qui, comme lui, ont su nous rendre cette saveur si particulière qu'a la jeunesse lorsqu'elle part à l'aventure, s'épanche dans les passions, rêve de grands exploits et, entre-temps, panse ses plaies: la première déception, la première trahison, les faux pas, les bévues sans échappatoire. Mineur ? Peu importe.

Toutes les raisons pour lesquelles la musique d'un certain Brasillach ne cesse de résonner dans notre tête à chaque fois que nous la lisons se trouvent bien alignées dans cet essai de Claudio Siniscalchi, Senza romanticismo (Bietti, pp. 350, euro 20), ostensiblement centré sur le cinéma, dont Brasillach fut un historien et un critique exemplaire, ainsi qu'à l'avant-garde par rapport à son époque, mais en réalité construit dans un soleil d'histoire, de politique, d'idéologie, de culture, de coutumes et de société autour de la France de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, et donc à ce qui en partie existait avant cette année 1909 où Brasillach vint au monde, et à ce qui en partie y sera après cette 1945 où il fut enlevé du monde. Siniscalchi sait très bien qu'une naissance enregistrée à l'état civil ne suffit pas à enfermer une vie, tout comme une pierre tombale au cimetière n'y met pas fin.

L'un des mérites de ce livre est le naturel avec lequel son auteur se promène dans un domaine aussi accidenté que l'histoire des idées et l'histoire politique, un naturel qui est le résultat d'une maîtrise des deux: Siniscalchi a tout lu, sait faire les bons liens, cherche à comprendre et n'a pas la prétention de juger. En commentant la bipartition de Walter Benjamin entre l'esthétisation de la politique et la politisation de l'esthétique, la première négative, comme fasciste, la seconde positive, comme communiste, il saisit intelligemment qu'elle n'est rien d'autre qu'une bizarrerie de sophiste: en réalité, explique-t-il, en tant que phénomènes totalitaires, le fascisme et le communisme ont pratiqué les deux options, c'est-à-dire qu'ils ont embelli la politique et fait de l'art son bras armé. Ce qui est intéressant à voir, c'est la façon dont des concepts de ce genre ont été traduits dans ce qui n'était pas des régimes totalitaires, mais des démocraties parlementaires plus ou moins en crise, la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne elle-même, du moins jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Pour rester dans le premier cas, nous nous contenterons de constater qu'ici la droite intellectuelle est plus généreuse dans ses jugements critiques que son homologue, c'est-à-dire aussi bien en termes aussi larges que, cela va sans dire, généraux.

Il y a de nombreuses raisons à cela : à gauche, l'idéologie est plus ferrée et ne donne pas de rabais, ni littéraire ni amical, alors qu'à droite, elle est plus fallacieuse car fortement conditionnée par l'individualité. Il y a dans cette dernière une idée chevaleresque de la vie, dans l'autre elle est absente, ce qui se répercute dans toute une série de choix, y compris artistiques, sans oublier la moindre emprise de la forme dite du parti à l'égard de ses militants. Dans les années 1930, Bernanos quitte poliment l'Action française, mais cela ne fait pas déserter son entourage. Dans les années 1930, Paul Nizan a critiqué le Parti communiste français et a été traité comme un vendu et un traître.

(...)

Dans son livre, Siniscalchi saisit très bien un point central de la poétique de Brasillach, avec son culte de la jeunesse qui signifie mémoire, souvenir, fidélité, vie et modèle de comportement lorsqu'il observe que pour ceux de son âge "la jeunesse est le cinéma".

Brasillach appartient à une génération qui n'a pas eu le temps de vivre la Première Guerre mondiale, ce qui le rend moins cynique, moins désabusé, moins meurtri et moins désenchanté que ceux qui, comme Drieu, Céline, Montherlant et Aragon, ont plutôt vécu cette expérience et ne l'ont pas oubliée. Son adolescence coïncide avec les années 20, avec la grande illusion (ce n'est pas un hasard si c'est aussi le titre d'un film de Jean Renoir) de la "guerre qui mit fin à toutes les guerres" et la découverte du cinéma comme le véritable art du 20e siècle, quelque chose d'inégalé, un nouveau langage sous la bannière des images en mouvement, le mouvement qui devient verbe. La combinaison est explosive, d'autant plus que le cinéma est un plaisir individuel, mais aussi de masse, qui se savoure ensemble, qu'il bénéficie d'espaces physiques reconnus et favorise ainsi les rencontres et les connaissances, qu'il est une religion avec ses rituels, ses adorateurs, ses officiants, le sentiment commun d'une même foi... Cette acceptation de la modernité est chez Brasillach typiquement fasciste, au sens de l'homme nouveau qu'il a théorisé et dont nous avons déjà parlé. Siniscalchi note à juste titre que Charles Maurras, qui avait également été le maître politique de l'Action française de Brasillach, n'avait jamais dépassé la vision de Ben Hur au cinéma... Ce n'était pas son monde, c'était un monde qu'il ne comprenait pas..... Sur la cinéphilie de Brasillach, une parenthèse doit être faite. Laissant de côté l'Histoire du cinéma, dans nombre de ses romans ainsi que dans ses mémoires autobiographiques, elle est racontée, revendiquée, fait partie de l'éducation sentimentale et de la vie de ses protagonistes et de lui-même. Cependant, elle ne se transforme jamais en fétichisme, en idolâtrie, en rejet de toute autre expérience esthétique. Il est trop cultivé, Brasillach, trop imprégné de la culture classique pour faire l'erreur de la jeter. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est suffisamment curieux pour essayer de comprendre dans quelle mesure et jusqu'à quel point les deux cultures peuvent fusionner, surtout à une époque où l'avènement du son marque la ligne de partage des eaux entre le domaine de l'image mobile pure et ce qui viendra plus tard et qui, cependant, c'est sa réflexion, doit être au service de la première, et non la dominer. En bref, le lecteur verra que Brasillach raconte des expériences, des réflexions, des rencontres et des heurts qui étaient typiques de la passion pour le cinéma au moins jusqu'aux années 1970 et 1980, lorsque les ciné-clubs et les cinémas d'art et d'essai existaient encore et, en bref, toute cette coterie cinéphile qui a longtemps été liée à la jeunesse. On peut comprendre pourquoi, dans les années 1950, François Truffaut a rendu hommage à Brasillach. Ils étaient du même type.

Brasillach appartient à une génération qui n'a pas eu le temps de vivre la Première Guerre mondiale, ce qui le rend moins cynique, moins désabusé, moins meurtri et moins désenchanté que ceux qui, comme Drieu, Céline, Montherlant et Aragon, ont plutôt vécu cette expérience et ne l'ont pas oubliée. Son adolescence coïncide avec les années 20, avec la grande illusion (ce n'est pas un hasard si c'est aussi le titre d'un film de Jean Renoir) de la "guerre qui mit fin à toutes les guerres" et la découverte du cinéma comme le véritable art du 20e siècle, quelque chose d'inégalé, un nouveau langage sous la bannière des images en mouvement, le mouvement qui devient verbe. La combinaison est explosive, d'autant plus que le cinéma est un plaisir individuel, mais aussi de masse, qui se savoure ensemble, qu'il bénéficie d'espaces physiques reconnus et favorise ainsi les rencontres et les connaissances, qu'il est une religion avec ses rituels, ses adorateurs, ses officiants, le sentiment commun d'une même foi... Cette acceptation de la modernité est chez Brasillach typiquement fasciste, au sens de l'homme nouveau qu'il a théorisé et dont nous avons déjà parlé. Siniscalchi note à juste titre que Charles Maurras, qui avait également été le maître politique de l'Action française de Brasillach, n'avait jamais dépassé la vision de Ben Hur au cinéma... Ce n'était pas son monde, c'était un monde qu'il ne comprenait pas..... Sur la cinéphilie de Brasillach, une parenthèse doit être faite. Laissant de côté l'Histoire du cinéma, dans nombre de ses romans ainsi que dans ses mémoires autobiographiques, elle est racontée, revendiquée, fait partie de l'éducation sentimentale et de la vie de ses protagonistes et de lui-même. Cependant, elle ne se transforme jamais en fétichisme, en idolâtrie, en rejet de toute autre expérience esthétique. Il est trop cultivé, Brasillach, trop imprégné de la culture classique pour faire l'erreur de la jeter. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est suffisamment curieux pour essayer de comprendre dans quelle mesure et jusqu'à quel point les deux cultures peuvent fusionner, surtout à une époque où l'avènement du son marque la ligne de partage des eaux entre le domaine de l'image mobile pure et ce qui viendra plus tard et qui, cependant, c'est sa réflexion, doit être au service de la première, et non la dominer. En bref, le lecteur verra que Brasillach raconte des expériences, des réflexions, des rencontres et des heurts qui étaient typiques de la passion pour le cinéma au moins jusqu'aux années 1970 et 1980, lorsque les ciné-clubs et les cinémas d'art et d'essai existaient encore et, en bref, toute cette coterie cinéphile qui a longtemps été liée à la jeunesse. On peut comprendre pourquoi, dans les années 1950, François Truffaut a rendu hommage à Brasillach. Ils étaient du même type.

20:38 Publié dans Cinéma, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert brasillach, cinéma, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Anatole France sur la guerre en Ukraine – et la folie américaine

par Nicolas Bonnal

L’Amérique est toujours en guerre, un peu comme sa marâtre anglaise ; elle a fait détruire l’Ukraine et prépare l’anéantissement de l’Europe comme en 1942-43 (on rase l’Occident et on laisse l’Orient à Staline); ensuite l’infatigable ira exterminer russes et chinois; et si elle peut au bout détruire une nouvelle fois le monde, elle sera exaucée car on pourra tout reconstruire ou faire des croisières au milieu des ruines (Julius Evola sera bien attrapé). Anatole France nous explique pourquoi dans l’Ile aux pingouins (merci à un lecteur anonyme).

C’était il y a plus de cent ans. Avant la guerre, on fait les présentations (Titan, Babel, géant, Walhalla du business comme dans le film Network, etc.) :

« Après quinze jours de navigation son paquebot entra, la nuit, dans le bassin de Titanport où mouillaient des milliers de navires. Un pont de fer, jeté au-dessus des eaux, tout resplendissant de lumières, s'étendait entre deux quais si distants l'un de l'autre que le professeur Obnubile crut naviguer sur les mers de Saturne et voir l'anneau merveilleux qui ceint la planète du Vieillard. Et cet immense transbordeur charriait plus du quart des richesses du monde. »

On arrive dans la Nouvelle Atlantide façon Francis Bacon (on y reviendra à celui-là) :

« Le savant pingouin, ayant débarqué, fut servi dans un hôtel de quarante-huit étages par des automates, puis il prit la grande voie ferrée qui conduit à Gigantopolis, capitale de la Nouvelle-Atlantide. Il y avait dans le train des restaurants, des salles de jeux, des arènes athlétiques, un bureau de dépêches commerciales et financières, une chapelle évangélique et l'imprimerie d'un grand journal que le docteur ne put lire, parce qu'il ne connaissait point la langue des Nouveaux Atlantes. Le train rencontrait, au bord des grands fleuves, des villes manufacturières qui obscurcissaient le ciel de la fumée de leurs fourneaux: villes noires le jour, villes rouges la nuit, pleines de clameurs sous le soleil et de clameurs dans l'ombre. »

Le très crétin professeur obnubilé se croit dans un pays pacifique (il n’a pas lu Smedley Butler) :

« —Voilà, songeait le docteur, un peuple bien trop occupé d'industrie et de négoce pour faire la guerre. Je suis, dès à présent, certain que les Nouveaux Atlantes suivent une politique de paix. Car c'est un axiome admis par tous les économistes que la paix au dehors et la paix au dedans sont nécessaires au progrès du commerce et de l'industrie. »

Gigantopolis est une dromocratie (comme dirait Virilio) :

« En parcourant Gigantopolis, il se confirma dans cette opinion. Les gens allaient par les voies, emportés d'un tel mouvement, qu'ils culbutaient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Obnubile, plusieurs fois renversé, y gagna d'apprendre à se mieux comporter: après une heure de course, il renversa lui-même un Atlante. »

On arrive au parlement (style grec néoclassique) :

« Parvenu sur une grande place, il vit le portique d'un palais de style classique dont les colonnes corinthiennes élevaient à soixante-dix mètres au-dessus du stylobate leurs chapiteaux d'acanthe arborescente.

Comme il admirait immobile, la tête renversée, un homme d'apparence modeste, l'aborda et lui dit en pingouin:

—Je vois à votre habit que vous êtes de Pingouinie. Je connais votre langue; je suis interprète juré. Ce palais est celui du Parlement. En ce moment, les députés des États délibèrent. Voulez-vous assister à la séance?

Introduit dans une tribune, le docteur plongea ses regards sur la multitude des législateurs qui siégeaient dans des fauteuils de jonc, les pieds sur leur pupitre. »

La séance commence – et les justes guerres et autres guerres du droit commercial ou autre. On commencera par la Mongole (c’est entre la Chine et la Russie) :

« Le président se leva et murmura plutôt qu'il n'articula, au milieu de l'inattention générale, les formules suivantes, que l'interprète traduisit aussitôt au docteur:

—La guerre pour l'ouverture des marchés mongols étant terminée à la satisfaction des États, je vous propose d'en envoyer les comptes à la commission des finances….

»Il n'y a pas d'opposition?…

»La proposition est adoptée.

»La guerre pour l'ouverture des marchés de la Troisième-Zélande étant terminée à la satisfaction des États, je vous propose d'en envoyer les comptes à la commission des finances….

»Il n'y a pas d'opposition?…

»La proposition est adoptée. »

Après Anatole nous explique pourquoi cette grande nation commerçante adore comme l’Angleterre faire tout le temps et partout la guerre. Lisez bien c’est génial :

—Ai-je bien entendu? demanda le professeur Obnubile. Quoi? vous, un peuple industriel, vous vous êtes engagés dans toutes ces guerres!

—Sans doute, répondit l'interprète: ce sont des guerres industrielles. Les peuples qui n'ont ni commerce ni industrie ne sont pas obligés de faire la guerre; mais un peuple d'affaires est astreint à une politique de conquêtes. Le nombre de nos guerres augmente nécessairement avec notre activité productrice. Dès qu'une de nos industries ne trouve pas à écouler ses produits, il faut qu'une guerre lui ouvre de nouveaux débouchés. C'est ainsi que nous avons eu cette année une guerre de charbon, une guerre de cuivre, une guerre de coton. Dans la Troisième- Zélande nous avons tué les deux tiers des habitants afin d'obliger le reste à nous acheter des parapluies et des bretelles. »

La suite n’est pas mal non plus :

« À ce moment, un gros homme qui siégeait au centre de l'assemblée monta à la tribune.

—Je réclame, dit-il, une guerre contre le gouvernement de la république d'Émeraude, qui dispute insolemment à nos porcs l'hégémonie des jambons et des saucissons sur tous les marchés de l'univers.

—Qu'est-ce que ce législateur? demanda le docteur Obnubile.

—C'est un marchand de cochons.

—Il n'y a pas d'opposition? dit le président. Je mets la proposition aux voix.

La guerre contre la république d'Emeraude fut votée à mains levées à une très forte majorité.

—Comment? dit Obnubile à l'interprète; vous avez voté une guerre avec cette rapidité et cette indifférence!… »

Cerise sur le gâteau, le coût humain :

—Oh! c'est une guerre sans importance, qui coûtera à peine huit millions de dollars.

—Et des hommes….

—Les hommes sont compris dans les huit millions de dollars. »

N’oublions pas que nos commerçants anglo-saxons sont malthusiens aussi. Il leur faudra 500 millions d’hommes, comme indiqué en Géorgie.

On laisse le maître conclure :

« Alors le docteur Obnubile se prit la tête dans les mains et songea amèrement:

—Puisque la richesse et la civilisation comportent autant de causes de guerres que la pauvreté et la barbarie, puisque la folie et la méchanceté des hommes sont inguérissables, il reste une bonne action à accomplir. Le sage amassera assez de dynamite pour faire sauter cette planète. Quand elle roulera par morceaux à travers l'espace une amélioration imperceptible sera accomplie dans l'univers et une satisfaction sera donnée à la conscience universelle, qui d'ailleurs n'existe pas. »

Mais si que la conscience universelle existe, ou la communauté internationale, ils l’ont dit à la télé !

On répète car c’est merveilleux :

—Les hommes sont compris dans les huit millions de dollars. »

Sources :

http://www.bouquineux.com/index.php?telecharger=1970&...

https://fr.wikisource.org/wiki/Nouvelle_Atlantide_(trad._...

20:51 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anatole france, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Dominique et Pierre-Guillaume de Roux

Par Davide Bellomo

Source: https://domus-europa.eu/2022/05/09/12150/

Dominique et Pierre Guillaume de Roux, père et fils morts jeunes, privés de ce que le destin aurait souhaité et que le destin a refusé, de sorte qu'il reste d'eux un homme inachevé, pris dans l'embuscade de la mort.

Éditeurs par urgence impraticables, gaullistes à la droite du Général, Dominique païen posthume de tout serment et Pierre Guillaume chrétien par la foi : il a choisi l'Église orthodoxe comme un Byzantin après l'implosion des Croisades, prostitué à un souk d'indulgences, d'honneurs, de manœuvres avec l'Islam.

Des éditeurs prosaïques avec peu à faire mais beaucoup à créer, une prairie d'idées et de courage, pour ne pas épater les bourgeois mais pour ne pas prêter cœur et cervelle à l'amas d'enclaves à la puanteur sartrienne dans le nez des livrets rouges agités du Grand ( ?!) Timonier.

Robert Levrac-Tournières en aurait fait le meilleur portrait, avant la salle de bal et les délires de Voltaire, car la grandeur doit être recherchée dans l'histoire et dans l'ici et maintenant. Quand la fierté d'être conservateur est une valeur auto- et hétéro-perceptive non négociable, voici les de Roux, qui ont regardé un monde à secouer la tête mais ont tiré droit devant.